|

がん研究最前線

|

【FIRST ~がん治療の最前線~】

世界をリードする陽子線治療装置の開発に挑む白土教授が、現在建設中の装置の全容を紹介し、進行中の研究内容について語ります。

基調講演

・「医学と理工学の融合で患者を救う~陽子線治療装置の開発~」

白土 博樹(北海道大学大学院医学研究科)

※この研究は内閣府・最先端研究開発支援プログラム(FIRST)の支援を受けています。

【NEXT ~未来のがん治療~ のりさんと科学を語ろう!「がん研究者の素顔に迫る」】

新たな治療法実現に向けた最先端研究をいくつか紹介いたします。

藤田 恭之(北海道大学遺伝子病制御研究所)、田中 伸哉(北海道大学大学院医学研究科)、佐藤 のりゆき(北海道大学創成研究機構)

・「がん」に挑む病理学」

・「正常細胞ががん細胞を駆逐する ―新規がん治療法の確立を目指して― 」

・「がん研究者の素顔に迫る」

関連情報

・のりさんと科学を語ろう!! 第1回「宇宙」

・のりさんと科学を語ろう!! 第2回「北海道の農業ビジネス最前線!」

|

教員:

上田 一郎(北海道大学) 、白土 博樹(北海道大学大学院医学研究科) 、藤田 恭之(北海道大学遺伝子病制御研究所) 、田中 伸哉(北海道大学大学院医学研究科) 、佐藤 のりゆき(北海道大学創成研究機構) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 医学/保健学, 医学部, 医学院/医理工学院/医学研究院, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院, 理学研究院, 理学部, 理学院, 複合分野/学際, 遺伝子病制御研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

福島第一原子力発電所の事故から2年。福島の環境修復から生じる除染廃棄物、発電所内の溶融燃料、汚染水、原子炉の解体で生じる廃棄物等の安全な処理・処分が大きな課題となっている。ここでは、通常の運転の末に役目を終えた原子炉の廃炉方法とその技術、廃炉で発生する解体廃棄物の種類と物量、使用済核燃料の再処理方法とその利点などを解説する。また、現在進められている放射性廃棄物の処分方法とその安全性を整理した上で、福島の復興と未来の地球環境のために我々が為すべきことを考えたい。

|

教員:

小崎 完(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 工学/情報, 工学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

日常生活のリスク

|

日本国民にとってのリスクを考えるために、EUに加盟していないスイス連邦共和国を例に原子力に関する情報を提供したい。日本と同様に資源に恵まれないスイスは、20世紀の2回の大戦にも巻き込まれることなく200年間平和を維持し繁栄を続けている。また、2010年のスイス国民1人あたりのCO2排出量は 5.6ton で、再生可能エネルギーで注目されているデンマークの 8.5ton に比べて圧倒的に少ない。

その理由は、スイスアルプスの水源を利用した水力発電が約50%、CO2を排出しない原子力発電が約45%を占めているからである。70年代の石油危機後、ベツナウとゲスゲンの原子力発電所では地域の工場、公共施設、住宅、農場などへ蒸気と熱を供給する事業も開始し、地域経済にも貢献している。脱原発を宣言した両国の国民性も含め私達を取り巻くリスクを総合的に眺めてみたい。

|

教員:

杉山 憲一郎(北海道大学名誉教授) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 工学/情報, 工学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

コミュニケーション・デザイン

|

本研究は、昨年度に実施した研究課題「クリエイティブ・デジタルコンテンツとコミュニケーション・デザイン」で検討した内容を踏まえて、教育の分野で制作・活用されるデジタルコンテンツを対象として、教授者と学習者の間に生まれるコミュニケーション・プロセス全体のなかでコンテンツに求められる機能をインストラクショナル・デザインの視点から検証をおこなった。この研究においては、教授者の狙いを達成しようとする教授プロセスと学習者のニーズ及び動機に支えられた学習プロセスを、双方向で重なり合うコミュニケーション・プロセスであると捉える。そのプロセスにおいて、教材としてのデジタルコンテンツが学習者の動機を強化するために必要とする機能に対応する構成要素を明らかにすること、あわせてそこに昨年度検討したクリエイティブなコンテンツに伴う感性的なコミュニケーション・プロセスのデザインという視点を組み込む可能性を検証することを目的とした。

この研究を推進することにより、関連分野である教育工学、インストラクショナル・デザイン、感性情報学、情報デザインなどの領域の未開拓の研究課題に取り組むための有効な方略を示すことが期待された。そこで、インストラクショナル・デザインの専門家を招いて公開講演会を開催し、関連分野の研究者と共同討議を行った。

<公開講演会・成果>

環境デザイン、感情デザイン、ロボットデザインの専門家であり、韓國科学技術院(KAIST)で韓国における最新のデザイン教育をおこなわれている Kim Myung Suk 氏と韓国職業能力開発院研でデザイン人材養成のための方案について研究されている Jung Hyang Jin 氏を招き、北海道大学情報基盤センター共同研究講演会「教育におけるデジタルコンテンツとコミュニケーション・デザイン」を開催した。Kim Myung Suk 氏からは産業デザインにおける、ここ30年のデザイン進化と最近のロボットデザインについて紹介頂いた。また、Jung Hyang Jin 氏からは、国としての韓国デザイン産業界人材養成の現状についての報告があり、日本の現状との比較・検討が行われた。

|

教員:

Kim Myung Suk(韓國科学技術院) 、Jung Hyang Jin(韓国職業能力開発院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター, 美術 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

次世代分散型電源と自然冷熱エネルギーの有効利用

|

2011年3月11日の東日本大震災を契機として、社会のあり方の再構築、未来のリスクへの備えが求められています。本講義の内容は、次世代分散型電源と自然冷熱エネルギーの有効利用に関するものです。分散型電源の一例として燃料電池を取り上げ、その高い省エネルギー性と、地域全体の節電への大きな導入効果について述べます。自然冷熱エネルギーは主に雪氷資源を活用し、空調分野、農業、水産業などにおける将来的な可能性について考えます。

濱田 靖弘

1993年北海道大学工学部衛生工学科卒業、1995年3月同大学院工学研究科衛生工学専攻修士課程修了、1995年9月同大学院工学研究科衛生工学専攻博士課程中退。博士(工学)。北海道大学工学部助手、同大学院工学研究科助教授を経て、現在、同大学院工学研究院准教授。研究分野は、建築環境・設備、環境技術、エネルギー学。所属学会は、空気調和・衛生工学会、日本建築学会、日本太陽エネルギー学会、エネルギー・資源学会、日本雪工学会、人間―生活環境系学会、日本冷凍空調学会。

|

教員:

濱田 靖弘(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

―エネルギー政策と北海道経済―

|

本セミナーでは、福島の原発事故後精力的にそれぞれの研究分野から発信を続けておられます学識経験者をお招きし、工学的側面・政策的側面など、多角的見地からテーマを深く掘り下げていきます。北海道電力泊原発3号機の停止以降、国内の原発はすべて停止の状態です。今ここで改めて、原子力発電は継続すべきなのか、廃止すべきなのか。エネルギー政策の観点から、北海道経済への影響も絡めて、この論議を進めていきたいと考えます。

|

教員:

奈良林 直(北海道大学大学院工学研究院) 、近久 武美(北海道大学大学院工学研究院)、鈴木 一人(北海道大学大学院法学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 工学部, 経済学研究科/会計専門職大学院, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

北海道の都市と交通の将来展望

|

昨年、北海道新幹線札幌延伸が決まり、2035年に開業予定となっています。しかし、すでに人口減少・高齢化が進み、いかにして安全・安心に暮らせる街を作るか、都市や産業を活性化するかが重要な課題となっています。本講義では、北海道の都市と交通の将来はどうなっているか、札幌市と地方都市の観点から説明します。そして、将来のために都市や交通ネットワークをどのように整備していくべきかを解説します。

教員紹介

岸 邦宏

1970年北海道生まれ。1999年北海道大学大学院工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。北海道大学大学院工学研究科助手を経て、2008年より北海道大学大学院工学研究院准教授。専門は交通計画、交通工学、都市計画。自動車交通から公共交通まで、人々の生活、地域を支えるための交通体系のあり方や、交通計画と連携したまちづくりについて研究を進めている。道内各地の交通政策の立案にも関わっている。

|

教員:

岸 邦宏(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

―目指せ!送電ロス・ゼロの世界―

|

北海道大学創成研究機構ではこのたび、「次世代エネルギー」をテーマにシンポジウムを開催致します。

講演者達が産・学・官それぞれの立場で平成25年1月に経済産業省の委託(約40億円)を受けスタートした「石狩超電導直流送電プロジェクト」を中心にお話致します。テレビなどでお馴染みの佐藤のりゆき氏のナビゲートによるパネルディスカッションもお届けし、エネルギーを通して北海道の未来について考えます。

|

教員:

川端 和重(北海道大学理事・副学長)、三澤 弘明(北海道大学創成研究機構特定研究部門/電子科学研究所)、山口 作太郎(中部大学工学部/超伝導・持続可能エネルギー研究センター)、田中 邦裕(さくらインターネット株式会社)、田岡 克介(石狩市長)、佐藤 のりゆき(キャスター/創成研究機構)、吉見 宏(北... |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学部, 理学部, 複合分野/学際, 電子科学研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環境放射能コース(中級コース) 講義

|

本事業では、放射線や放射能および原子力について正確な知識を習得し、原子力工学分野のみならず、環境科学、放射化学、保健物理学、獣医学、農学などの他分野の視点から環境放射能の諸課題を学び、さらに放射線計測の実習を通して環境放射能測定の技術を習得した、多様な環境放射能問題に対応可能な国際的人材を育成することを目的と致します。

中級コースは、環境放射能のさらなる知識を望む学生および社会人が、放射線計測学および環境放射能測定法に関する講義ならびに北海道大学の施設を利用した関連実験を受講できるコースです。

リンク

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

|

教員:

|

開講年:2013

|

タグ:

japanese, アイソトープ総合センター, 公開講座でさがす, 大学院横断型プログラム, 学部でさがす, 学部横断型プログラム, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環境放射能専門家育成コース(上級コース) 講義

|

本事業では、放射線や放射能および原子力について正確な知識を習得し、原子力工学分野のみならず、環境科学、放射化学、保健物理学、獣医学、農学などの他分野の視点から環境放射能の諸課題を学び、さらに放射線計測の実習を通して環境放射能測定の技術を習得した、多様な環境放射能問題に対応可能な国際的人材を育成することを目的と致します。

上級コースは、環境放射能に関連する分野で将来国際的に活躍できる人材の育成を目標とした、放射性廃棄物処理・処分技術および環境修復技術に関する講義ならびに非密封放射性同位体を用いた関連実験とフィールドワークを受講できるコースです。また、講義の成果をもとにした発表を通して、一般市民への情報発信スキルを身につけることができます。

リンク

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

|

教員:

|

開講年:2013

|

タグ:

japanese, アイソトープ総合センター, 公開講座でさがす, 大学院横断型プログラム, 学部でさがす, 学部横断型プログラム, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

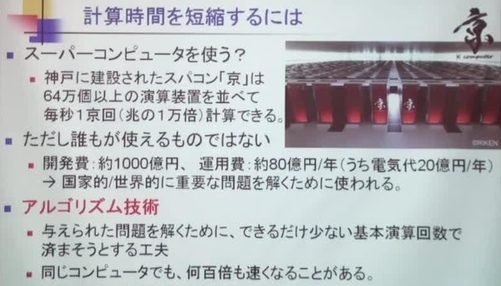

身近な問題に現れる組合せ爆発と超巨大数の世界

|

「不可思議(フカシギ)」とは、万、億、兆、京などと続く数の単位で、1の後に0が64個も続く数のことです。みなさん想像できますか?実は、畳の敷き詰め方から電車の乗り換え案内まで、私たちの身の回りにある様々な組合せの中に、フカシギのような超巨大数が現れます。このセミナーでは身近な問題を題材にして、「組合せ爆発」のものすごさと、それに立ち向かう最先端の情報科学の研究成果をご紹介します。

|

教員:

湊 真一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 工学/情報, 工学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環境放射能基礎コース(初級コース) 講義

|

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

「多様な環境放射能問題に対応可能な国際的人材の機関連携による育成」

本事業では、放射線や放射能および原子力について正確な知識を習得し、原子力工学分野のみならず、環境科学、放射化学、保健物理学、獣医学、農学などの他分野の視点から環境放射能の諸課題を学び、さらに放射線計測の実習を通して環境放射能測定の技術を習得した、多様な環境放射能問題に対応可能な国際的人材を育成することを目的と致します。

初級コースは、環境放射能に関心を持つ学生ならびに研究機関、民間企業、地方自治体などに所属する社会人が、原子力システム工学概論、核燃料サイクル概論、原子力安全工学概論、基礎放射化学、基礎放射線生物学の講義を受講できるコースです。

リンク

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

|

教員:

坂下 弘人(北海道大学大学院工学研究院) 、小崎 完(北海道大学大学院工学研究院)、藤吉 亮子(北海道大学大学院工学研究院)、加美山 隆(北海道大学大学院工学研究院)、富岡 智(北海道大学大学院工学研究院)、山盛 徹(北海道大学大学院獣医学研究科)、稲波 修(北海道大学大学院獣医学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 大学院横断型プログラム, 学部横断型プログラム, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

機関横断的な人材育成事業

本事業では、原子力バックエンド分野において、基礎教育、実践的な専門教育、国際教育の3つを行うことで、原子力バックエンド分野の研究開発を国際的にリードする人材を教育・育成を図ることを目的とします。

基礎教育では、原子力バックエンド分野に関心を持つ学生が、原子力バックエンド分野がカバーしなければならない多様な専門分野に関する概論講義および基礎実験を受講できるコースです。

また、基礎教育の内容をオープン教材として作成、公開することにより、一般市民の原子力および原子力バックエンド分野への理解を深める教材とすることを目指します。

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

|

教員:

千葉 豪(北海道大学大学院工学研究院) 、藤吉 亮子(北海道大学大学院工学研究院)、加美山 隆(北海道大学大学院工学研究院)、山盛 徹(北海道大学大学院獣医学研究科)、柳原 敏(福井大学附属国際原子力工学研究所) 、小崎 完(北海道大学大学院工学研究院) 、井口 幸弘(日本原子力研究開発機構) |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 大学院横断型プログラム, 学部横断型プログラム, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

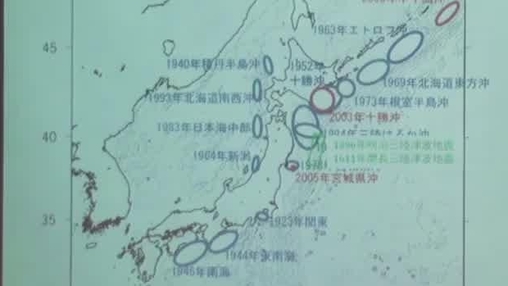

アジアで発生した巨大地震・巨大津波

|

2004年スマトラ島巨大地震により大津波が発生し、インド洋沿岸の地域(特にスマトラ島北部、インドネシア)で25万人を越える死者・行方不明者を出す大災害となりました。また2011年には東北地方太平洋沖巨大地震でも巨大津波による死者・行方不明者が25000人を越える大災害も起こりました。アジアで発生してきた巨大津波について学ぶとともに北海道での津波防災について考えます。

|

教員:

谷岡 勇市郎 (理学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2016年2月15日 |